システム開発の超上流工程とは?ベンダーと共に成功を導く方法を解説 !

システム導入を成功に導くための第一歩は「超上流工程」にあります。このフェーズでは、経営層、情報システム部門、および業務部門が緊密に協力し、システム導入の目的や方向性を明確にします。本記事では、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が出版した『経営者が参画する要求品質の確保』を参考に、超上流工程の基本から実践する際のポイントまでを詳しく紹介します。 お役立ち資料:デジタル変革の成功を導く、超上流工程の進め方

超上流工程とは?

超上流工程は、システムやソフトウェアの開発プロセスにおいて、事業や業務の検討から要件定義に至るまでのプロセスを一つの工程として捉えたものです。IPAによると、「システム化の方向性」「システム化計画」「要件定義」の三つを超上流工程として定義しています。

この工程は、一般的なシステム開発プロセスの中で最初のステップであり、プロジェクトの成功を左右する非常に重要な役割を果たします。以下では、超上流工程における各業務の詳細を解説します。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター編

『経営者が参画する要求品質の確保』SEC-BOOKS

システム化の方向性

システム化の方向性を決定する段階では、経営方針や現場のニーズを考慮し、システム導入によって達成したい目標を大まかに定義します。まず、社内の業務の現状や問題点を把握し、具体的に解決すべき課題を明確にします。その後、RFP(提案依頼書)を作成し、候補となるベンダーとの打ち合わせを通じて、システム化の方向性を概略的に決定します。

この段階では、ベンダーはまだ決定しておらず、提示される見積書は仮算定であることが多いです。また、必要に応じてコンサル契約を結び、パートナーと協力してプロジェクトを進める企業もあります。

システム化計画

システム化計画の段階では、前段階で設定した「システム化の方向性」を具体化するために、要求分析を実施し、システム化計画書を作成します。要求分析は、システムで実現したい内容をエンドユーザーからヒアリングし、文書化してまとめるプロセスです。具体的には、「理想的な業務フロー」や「ソフトウェアで解決したい問題点」といった内容を現場の担当者から聞き出します。

要求分析が完了したら、業務部門や情報システム部門が中心となってシステム化計画書を作成します。この計画書には、プロジェクト体制や導入スケジュール、大まかなシステム要求が含まれます。計画書の完成後に再度RFPを送付し、候補ベンダーから具体的な見積提案を受けます。返ってきた見積内容を基に、システム化の方針の具体化や発注先の絞り込みを行います。

要件定義

要件定義のプロセスでは、前段階で行った要求分析や見積提案の内容を踏まえて、システムに求める機能や性能を具体化していきます。具体的には、以下の内容を決定します。

-

事業要件

ビジネスモデル変革や新規事業など、理想の事業形態を実現するために必要な要件

-

業務要件

理想とする業務フローを実現したり、業務の問題点を解消したりするのに必要な要件

-

機能要件

エンドユーザーの要求する業務や手順を実現するために必要な機能

-

非機能要件

機能要件で定めた以外の、潜在的なニーズ

要件定義は、発注側が一方向的に作成するのではなく、ベンダーやコンサルと話し合いながら一緒に作り上げます。システム開発にあたっては発注側とベンダーの間に相反する思惑があるため、共通認識に近づけることが重要です。要件定義書のレビューやRFPの再送を経て、検討ベンダーから送られてくる概算見積をもとに発注の可否を検討します。

超上流工程の重要性

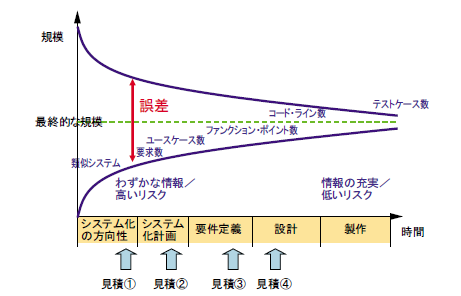

「超上流工程には時間をかけずに、システム設計の段階で煮詰めた方がうまくいく」「実装が始まらない限り何も決められない」といった意見を耳にしますが、これらの考えは誤りです。超上流工程で議論を深めないと、見積や仕様の固まり具合に大きな誤差が生じます。

Barry Boehm著の『Software Engineering Economics』の図に基づき、IPAが作成した開発段階ごとの規模の誤差を表した下記グラフを参考にすると、上流工程であればあるほど、最終的な規模との誤差が大きいことが分かります。誤差が大きい超上流工程で要求仕様をしっかりと固め、現実的な見積内容で合意すれば、後の工程で誤差を少なくできます。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター編

『経営者が参画する要求品質の確保』SEC-BOOKS

「導入プロジェクトを開始したものの、追加のカスタマイズが必要だとわかり、予算が大幅に超過してしまった」「プログラミングの段階で現場から様々な意見が上がり、機能要件を大幅に見直さなければならなくなった」といった問題をよく耳にしますが、これらは超上流工程で十分な議論を重ねていない証拠です。

ステップごとにおける超上流工程のポイント

-

システム化の方向性

このステップでは、業務検討と方向性の確認のプロセスが特に重要です。

・業務検討:ボトルネックを探し出し、優先順位をつける

業務一覧表や業務フロー図を作成・確認し、改善すべき対象を特定します。経営者やシステム担当者、業務の運用担当者へのヒアリングを実施し、根本的な改善点を見つけ出します。

・方向性の確認:社内で共通認識を持つ

業務検討で顕在化した課題を解決するために、具体的にどのような方向性でプロジェクトを進めるのか明確にします。最低限、システム化の目的、具体的な実現目標、プロジェクト体制の三点を押さえておきます。

-

システム化計画

このステップの重要なポイントは、要求分析とシステム化計画書の作成です。

・要求分析:

経営層、システム部門担当者、業務の運用担当者へのヒアリングを実施し、自社の要求を具体化します。要求にはビジネス要求、システム要求、ハードウェア要求、ソフトウェア要求があり、潜在的な非機能要求も把握します。

・システム化計画書の作成:

システム化プロジェクトの背景・目的、事業方針、業務範囲、必要な要素、実行計画、投資対効果を記載します。それぞれの計画や要素に対して、誰が主体となって取り組むのかを明記し、ベンダーとのやり取りがスムーズになるようにします。

-

要件定義

このステップでは、要求定義で決めた内容をさらに詳細な機能や業務フロー、データの流れに落とし込みます。機能要件と非機能要件で明確にすべき項目を具体的に示します。

・機能要件:

業務フローや機能の分類、データ項目や編集方法、画面の名称やレイアウト、利用者と利用頻度などを決定します。

・非機能要件:

セキュリティや相互運用性、保守性、開発言語や環境、システムの監視方法、バックアップ周期などを明確にします。

要件定義は「5W1H」を意識して作成し、ベンダーに漏れなく情報を伝えることが重要です。

まとめ

この記事では、システム導入の成功に欠かせない「超上流工程」について詳しく解説しました。超上流工程は、システム化の方向性決定、計画の作成、要件定義など幅広い業務を含み、専門知識が求められます。自社で一貫して行うことが難しい場合には、コンサルティングサービスを活用することが推奨されます。

この工程を理解し、慎重かつ計画的に取り組むことで、システム導入の成功への道を切り開くことができます。この記事を参考に、超上流工程の重要性を認識し、効果的な実践を目指してください。

2025/11/28 | カテゴリ:DXコンサル

© EXEO Digital Solutions, Inc. All Rights Reserved.