業務フローのシステム化:効率化のポイントと実践ガイド

業務フローのシステム化は、企業の生産性向上において非常に重要な役割を果たします。業務の流れを明確にすることで、社員一人ひとりの行動の迷いや無駄な作業を削減することができます。しかし、多くの方にとって業務フローのシステム化はイメージしにくいかもしれません。この記事では、業務フローをシステム化する目的やメリット、さらに具体的な作成のポイントについて詳しく解説します。これから業務フローの作成を考えている方は、ぜひご活用ください。

業務フローのシステム化の基本概念

業務フローのシステム化とは、特定の業務プロセスを文字、記号、矢印などを使って一連の流れとしてまとめることです。これにより、業務を完了させるために取るべき行動が明確になり、効率的な業務推進が可能になります。ただし、現場の実情とかけ離れた内容やフローの複雑化が発生すると、かえって作業効率が低下するリスクもあります。現場の実情を理解した作業担当者が業務関係者と共通認識を持ちながら、作成や更新を進めることが重要です。

業務フローをシステム化する目的

業務フローをシステム化する主な目的は以下の3点です。

1. 業務の可視化

2. 社員同士のスムーズな情報共有

3. 業務効率改善のための参考資料

これらの目的を達成することで、業務全体の可視化が進み、社員同士のコミュニケーションが活性化し、業務効率の改善が期待できます。それぞれの目的について詳しく見ていきましょう。

-

業務の可視化

業務の可視化により、実務未経験者でも業務の流れを直感的に理解することができます。業務フローは、担当者や関連部署の社員からヒアリングを行い、実際の業務に必要な情報だけを記載して作成されます。無駄な情報を省いたシンプルな業務フローの導入で、業務内容の理解が向上します。また、図形や矢印などの視覚情報を多く盛り込むことで、業務内容をよりイメージしやすくなります。

-

社員同士のスムーズな情報共有

業務プロセスへの理解度が深まることで、社員同士のコミュニケーションが活性化します。例えば、担当者の退職によって別の社員へ業務の引継ぎを行う場合でも、業務フローに基づいて順番通りに仕事の内容を教えれば、早期に業務内容を理解することができます。引継ぎ後も同じ部署の社員から業務の進め方に関してサポートを受けることができ、担当変更に伴うトラブルのリスクを最小限に抑えることが可能です。

-

業務効率改善のための参考資料

業務フローは、改善が必要な部分を発見しやすくするための参考資料としても役立ちます。例えば、営業社員が経費精算書を紙で回覧している場合、上司が不在だと作業が進まないことがあります。しかし、ワークフローを導入すれば外出先でも承認が可能になり、進捗具合をPC上で確認できる体制が整います。これにより、作業の遅延を防ぎ、業務効率が大幅に向上します。

業務フローをシステム化するメリット

業務フローをシステム化する主なメリットは以下の3点です。

1.作業の無駄を削減

2.新入社員の即戦力化

3.社員同士の業務内容の理解向上

それぞれのメリットについて見ていきましょう。

-

作業の無駄を削減

業務フローによって「必要な作業・不要な作業」を選別しやすくなり、作業効率が高まります。必要な作業だけに集中できる環境が整うと、ミスの削減と作業効率改善が両立でき、残業時間も減り、ワークライフバランスを保ちやすくなります。

-

新入社員の即戦力化

業務フローを活用しながら業務の流れを解説することで、新入社員でも業務の進め方を理解しやすくなり、即戦力として活躍できます。わからない部分があっても「どの工程で迷いが生じたか」を先輩社員に明確に伝えられ、疑問点の早期解決が可能です。新入社員が早期に仕事を覚えられると、教育担当の業務負担も軽減されます。

-

社員同士の業務内容の理解向上

他部署の業務プロセスを把握することで、顧客対応にも活用できます。例えば、営業社員が顧客から納期確認の連絡を受けた場合、生産の進捗具合を具体的に説明できます。これにより、顧客に論理的な説明を行え、安心感を与えることができます。

業務フロー作成前の準備

業務フローを作成する前に、以下の3点を実行する必要があります。

1. 業務フローを作成する目的の明確化

2. 関連部署や関係者のリストアップ

3. 業務内容の明確化

これらのステップを踏むことで、業務フローの作成がスムーズに進みます。それぞれの項目について解説します。

-

業務フローを作成する目的の明確化

作成する目的によって業務フローの書き方が変わるため、社内で目的を明確化し、共有してから業務フローのシステム化を行いましょう。例えば、新入社員や業務未経験者にもわかりやすいシンプルな業務フローが求められる場合と、改善点の洗い出しや理解向上を図るために細かい部分の記載が必要な場合があります。

-

関連部署や関係者のリストアップ

業務に関連する部署と関係者をリストアップし、業務フローに反映することも不可欠です。業務フローの理解向上に大きく関わるため、少しでも関連があると思われる部署や関係者はリストに含めてください。

-

業務内容の明確化

業務フローに記載するタスクを決定した後、業務の開始から終了までの内容を詳細に書き込んでいきます。各ステップの流れが明確にイメージできるように、関係者と緊密にコミュニケーションを取りながら内容を決定しましょう。文章や記号で伝わりにくい部分は、口頭で説明する方が効果的です。

わかりやすい業務フローを作成するためのポイント

はじめて業務に取り組む方にもわかりやすい業務フローを作成するためには、以下の4つのポイントが重要です。

1. 開始と終了の明確化

2. 工程ごとの図形の使い分け

3. 矢印の交差を極力避ける

4. 業務関係者の工程理解を確実にする

それぞれのポイントについて解説します。

-

開始と終了の明確化

業務の流れを理解するためには、開始と終了を明確にすることが不可欠です。開始と終了が曖昧だと、業務の流れを掴むことが難しくなります。例えば、注文書を発行する場合、顧客から発注依頼があった時点が業務の開始で、仕入れ先へ注文書を提出した時点が業務の終了となります。

-

工程ごとの図形の使い分け

担当者や業務ごとに図形を使い分けることで、「どの部署で・誰が・どの業務」を担当しているかが一目でわかります。視覚情報を多く取り入れることで、業務内容をより具体的にイメージしやすくなります。

-

矢印の交差を極力避ける

矢印を特定の方向に揃えることで、一連の流れを理解しやすくなります。矢印が交差すると、次に進む工程を確認する作業が増え、非効率になります。業務フローの品質を保つためにも、矢印の交差は避けるべきです。

-

業務関係者の工程理解を確実にする

業務に関わる全ての関係者が一目で内容を理解できる業務フローの作成が重要です。理解しづらい内容が残っていると、業務の可視化や社員同士の理解向上に繋がりません。共通認識を持ちながら業務フローの作成を進めることが大切です。

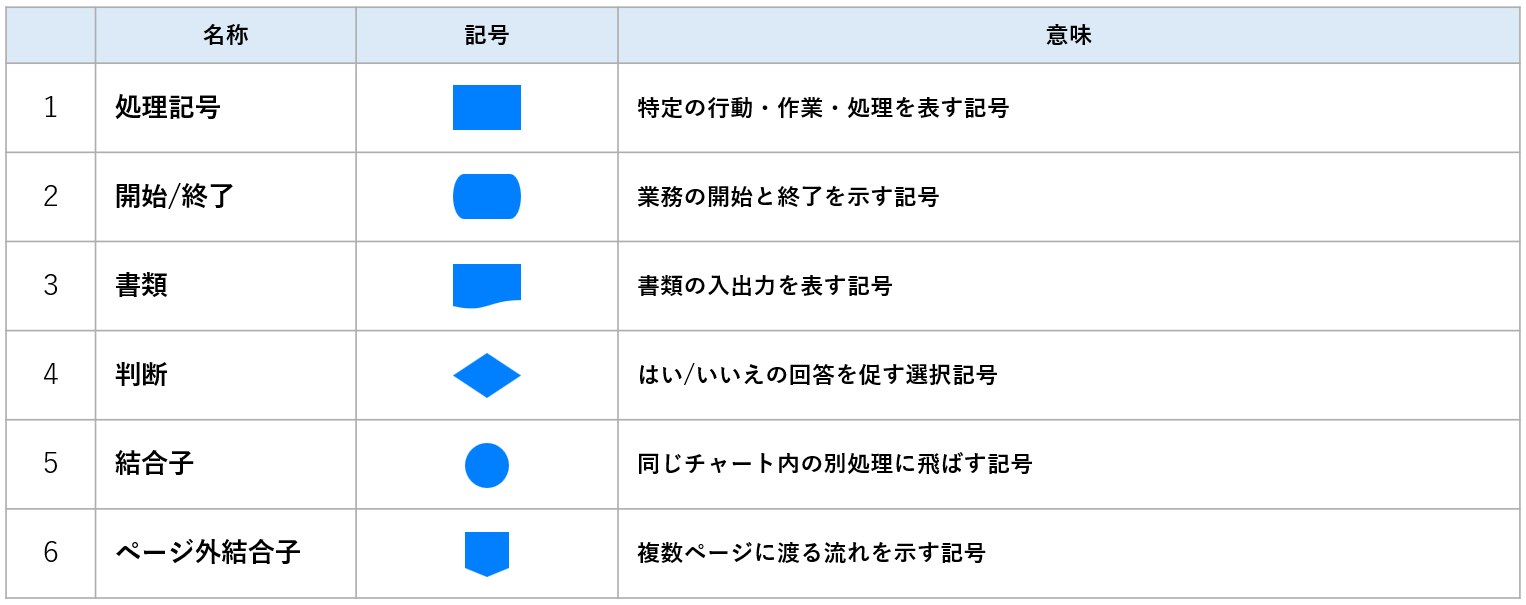

業務フローを理解するために必要な記号

業務フローを理解する上で覚えておくべき頻出記号を6種類ご紹介します。

業務フロー完成後の運用も重要

業務フローは導入して終わりではなく、運用しながら課題改善に努めることが重要です。以下は運用におけるポイントです。

-

マニュアルとの連携

業務内容の理解向上にはマニュアルとの連携が欠かせません。

-

業務フロー導入後の課題を社内で共有

定期的に業務の改善点を共有する場を設けましょう。

まとめ

この記事では、業務フローのシステム化の目的やメリット、作成のポイントについて解説しました。業務フローをシステム化することで、作業の無駄を削減し、新入社員の即戦力化を図り、社員同士の業務内容の理解向上が期待できます。業務の可視化によって仕事の進め方をイメージでき、新入社員や部署異動した社員も早期に仕事を覚えることができます。今回ご紹介したポイントを参考にして、業務フローのシステム化を進めていきましょう。

2025/02/19 | カテゴリ:アプリケーション・実⾏基盤

© EXEO Digital Solutions, Inc. All Rights Reserved.